2025体育中考新规落地!智慧体育已“刚需”

近年来,体育在中考中的权重逐年增加,各地政策也在不断优化。2025年,多省市发布中考体育新政,从考试结构、考试项目到评分标准均迎来重大调整。

从“应试”到强调“综合素养”

成绩评定多元化,考试结构更立体。拒绝“应试”导向,多地由一次性考试改为多次考试,增加过程性考核,避免“一考定成绩”,并逐渐增加平时成绩占比。如西安2025年体育中考将平时考核分值从15分上调至30分,占比达50%。 这更需要学生坚持运动,“临时抱佛脚”、“超负荷的突击强化训练”不再适合。

测试体系动态化,考核维度更全面。郑州、厦门、河北等多地体育中考现场测试形成必考+抽考+选考“三足鼎立”新格局,开盲盒式抽考悬念大,选考则强调专项技能测试,让备考需要“多手准备”,学生需要兼顾速度、爆发力、协调性等多维度训练。

评分标准科学化,难度分层更清晰。2025年,北京、上海、深圳和江门等地的体育中考方案都进行了“难度降低”式调整。西安男子1000米满分时间延长至3分57秒,立定跳远男生满分由250cm降至240cm。上海女生800米满分从3分19秒放宽至3分40秒,男生1000米由3分34秒放宽至3分55秒,但增设附加分机制,“基础达标+卓越发展”导向凸显。体育中考降难度,并不意味着“放水”,也不是不重视体育考试,各地教育部门解释这些政策时表示,应试和分数绝不是体育中考的目的,而是要以此为载体,引导孩子多运动,形成健康的生活习惯。

传统校园体育教学模式“卡”在哪

体育中考改革,不仅是分数的较量,更是教育理念的升级。新规之下,传统校园体育教学模式逐渐暴露出局限性。

数据反馈评估滞后:增加过程性考核,但传统的数据采集依赖卷尺、秒表等,效率低下,结果易受操作者反应速度、测量精度和主观判断的影响,数据误差率高,难以保障考试公平性。另外,缺乏数字化系统支持,数据也仅能记录跳远距离、跑步时间等最终结果,无法量化动作规范性和运动过程中的姿态指标(立定跳远如起跳角度等),无法实时生成个性化运动处方或教学改进建议。

兴趣与应试难以平衡:体育考试范围与悬念的扩大,要求学生增强身体素质,掌握更多的体育技能。但传统体育课堂通常以教师为中心,通过示范、讲解、练习等形式进行,学生往往成为被动接受者,缺乏足够的参与感和主动探索的机会,“绕杆枯燥”、“长跑痛苦”等问题降低学生参与热情,不利于学生体育技能的全面发展和个性化需求的满足。

因材施教实施困难:班级学生体能差异大,传统教学方式往往停留在“一刀切”的阶段,难以照顾到学生的个体差异。这些问题的存在,严重制约了体育教育质量的提升和学生体质的改善。

智慧体育,破解新规痛点的“科技答案”

针对传统教学实践中的系统性难题,《中国教育现代化2035》明确提出“推动信息技术与教育教学深度融合”的战略要求。在体育教学领域,智慧体育的建设已成为破解传统模式瓶颈的关键路径。

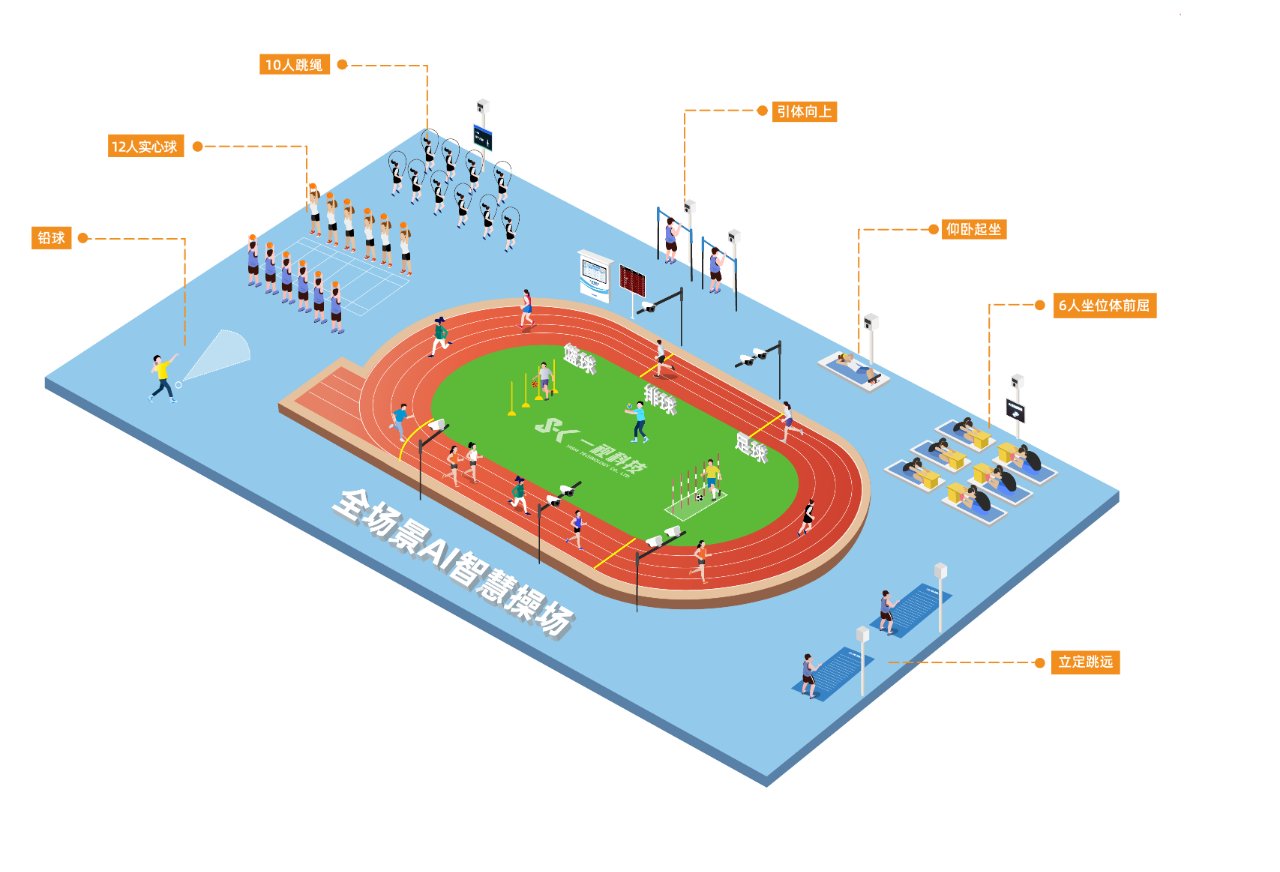

一视科技通过物联网摄像头+人工智能运动视觉算法,为部署场地装上摄像头“眼睛”、语音交互“嘴巴”和人工智能“大脑”,为学生打造实时交互、充满趣味的运动环境。

实时反馈,运动细节“看得见”:通过摄像头捕捉动作轨迹,算法实时计算,即时反馈有效运动成绩,测试公平公正,并生成“运动处方报告”,精准分析跳远摆臂幅度、起跳角度等细节,帮助学生针对性改进。

趣味交互,运动榜单激励:多种趣味交互,学生随时开启自助锻炼,运动更有趣;AI跳绳、坐位体前屈支持多人同时PK,运动风云榜实时刷新全部测试项目排名,激发挑战欲,提升学生运动参与度。

智能设备,赋能“分层教学”:根据学生体能数据,自动生成点评建议,有依据的为学生制定训练提升计划,避免“一刀切”式教学。

数据沉淀,助力科学备考:长期追踪记录学生体能变化,为中考选科提供参考;还原电子化监考场景,违规及时提醒,帮助学生适应考试规则,减少临场失误。

当新课标遇上AI,当传统操场变身智能空间,这场教育变革正在重构体育教育的价值逻辑。智慧体育不是选择题,而是新时代校园的必答题。

2025-03-25

2025-03-25

一键分享

一键分享